25 août 2003. Sur les rives du St.-Laurent. Nous sommes venues en éclaireuses, avec le petit Thomas. Les deux meilleures tables — celles d’où les arbres ne font aucun écran à la ligne orgueilleuse des gratte-ciel — étaient déjà occupées par une troupe de Sud-américains. Nous choisîmes la table placée dans la cambrure de la presqu’île, près du bateau qui navigue, immobile, sur le sable au « sommet ».

— Comme ça, dit Sylvie, quand Thomas s’ennuiera, nous serons à deux pas du bateau. N’est-ce pas Thomas ? Thomas, le regard collé sur deux enfants de deux ou trois ans ses aînés, qui escaladent silencieux le bateau, ne répond pas. Il n’aurait pas répondu même s’il n’était pas ailleurs : du haut de ses vingt-deux mois il avait décidé que ce n’était pas encore le temps de perdre son temps avec les mots de tous les jours.

Il préfère de loin écouter.

Comme moi.

Tout est prêt. Il ne manque que les saucisses que les deux hommes de Sylvie (son père et son fils) sont allés acheter chez Milan. Et le vin. « On sera là avant une heure. Préparez le feu et les salades, quand on arrive en dix minutes la viande sera prête ». À deux heures ils n’étaient pas encore arrivés. Sylvie plongea dans Foucault, Thomas dans le sommeil. Je le couchai sur une couverture, dans l’herbe, sous un énorme pin. Je me couchai à côté.

Il se réveilla. Il me montrait — ou il se montrait — les pommes du pin qui nous surplombait et il riait : « Là… là… », qu’il disait, plutôt avec ses mains qu’avec sa bouche. Les « là, là » s’espacèrent. Avec un mouvement brusque, comme si une peur soudaine l’avait envahi, il se colla à mon corps.

Je déposais son avant-bras dans ma main à demi ouverte. Ces os minuscules me protégeaient. Je m’éloignai. Loin, loin. Loin du connard de Téléquébec, de l’indifférence de ma mère, des caprices de Christine, de ce couillon de Pierre.

Vingt-quatre ans en arrière. Apaisée comme il ne m’arrivait plus depuis des années.

J’étais retournée à la case de départ : celle que j’avais bâti à coup de mélancolie et frustration dans mon adolescence confuse et d’où je me serais envolée… À l’époque où je nous voyais vivre comme deux… Nous, moi et l’autre que je n’avais pas encore rencontré. Bien avant que je ne décide d’avorter.

Une enclume se pose sur mes souvenirs. Dans mon ventre.

Mon Thomas n’a jamais ri aux pommes de pin.

Comme le pus d’un furoncle.

Et lui avec son énorme bouquet de roses, à la sortie de l’hôpital.

— T’es plus bête que je ne le pensais, et je lui crachais à la figure.

Il m’avait tout enlevé. Tout ce qu’il avait pu. Il s’était installé dans mon corps, dans mes sentiments et dans mes idées comme s’il était chez lui. Tranquille. Je lui donnais la tranquillité nécessaire pour terminer son doctorat.

— Oh ! si tu savais comme j’en ai besoin. Si je finis c’est grâce à toi.

J’étais son monde ! Trois mois après que j’avais décidé, pour sa sale carrière ! de laisser qu’on jette dans les déchets d’un vieux hôpital sombre et sale… il s’en alla..

26 août 2003. Frustrés. Même ceux qui se contentent de peu ont des moments de mécontentement et il arrive que le bonheur jette l’ancre dans l’âme torturée des exigeants. Comme on dit, « on est tous dans le même bateau ». Mais pourquoi avons-nous l’impression que le moindre souffle du vent détache le bonheur des parois de notre corps tandis que les ouragans les plus déchaînés laissent le malheur indifférent ?

Parce que le temps que notre âme compte est capricieux. Le bonheur est ennemi de la durée non pas parce que le bonheur ne dure pas mais parce que dans le bonheur le temps se dissout. Le temps n’existe que parce qu’on souffre : il a crée la souffrance pour ne pas disparaître et la souffrance a créé la conscience pour pouvoir durer.

27 août 2003. Question à 10 $. Quel homme très

célèbre a écrit : « Ceci est tout ce que j’avais à vous dire sur la

féminité. (…) Si vous voulez en savoir plus, interrogez votre propre

expérience, ou faites appel aux poètes, ou bien attendez que la science puisse

vous donner des indications plus approfondies et plus cohérentes. »

Lala lala la

Lala lala para papa

Sigmund Freud dans la 33e leçon

de L’introduction à la psychanalyse de 1932.

28 août 2003. Nature-technique. La multitude comme état de nature mais d’une nature qui n’est plus celle du XVIIIe siecle, d’une nature qui est une nature-technique. La vieille nature (oui, la vieille nature) permet une unification présymbolique (dans l’action) et la parole nous met (nous jette) dans le Monde et là, la technique moderne (celle qui crée la nature-technique) réifie une partie du symbolique qui structure le monde. C’est la nature-technique (dorénavant nature) qui permet à Paolo Virno de dire que l’Un n’est pas une promesse mais une prémisse. C’est parce que la nature a volé une partie du monde que la multitude est plus qu’un simple ensemble de parlants. Quoi qu’il fasse, dans le nouveau monde, l’individu-monade n’est plus une monade. La solitude devant l’infini de la nature n’est plus. Le romantisme insipide, inquiet et frissonnant est mort. Dans les limites du nouveau monde, infiniment fini, la multitude habite les cellules géométriques du monastère de la solitude.

Avec les scories du vieux monde la multitude entraîne une mémoire qui n’est plus une laisse. Ni un cilice.

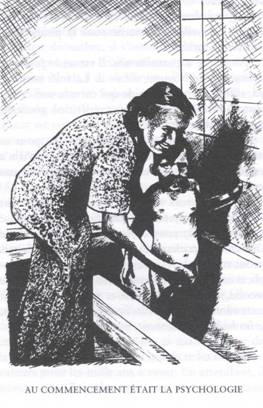

29 août 2003. Les deux Frédéric. J’ai acheté le dernier livre de Frédéric Pajak (Nietzsche et son père) seulement à cause du titre, et pourtant j’avais « lu » deux autres livres de lui, l’un sur Joyce et l’autre sur Nietzsche et Pavese[1]. Frédéric Pajak écrit et dessine ses livres, et les dessins n’ont pas une place secondaire. Dans les dernier livre, qui est un petit livre d’à peine quatre-vingt-trois pages il y a vingt et un dessin. Leur importance n’est pas due qu’à la quantité, ils donnent souvent le ton. Ils sont une espèce d’arrière plan qui soutient les mots. Pas dans ce dernier. Dans ce dernier les paroles sont à l’arrière et à l’avant plan. Les dessins ont une simple fonction d’accompagnement, je dirais presque d’amusement, si ce n’était pas le terrible Au commencement était la psychologie.

Les mots sont justes, si ce n’était pas la page d’entrée qui pèche par excès de littérarité et les quelques passages de psychologie de Prisunic à propos du père. Les mots sont sculptés dans le regret et la souffrance d’une enfance que la morale chrétienne n’a par réussi à détruire.

Une

introduction à la vie de Frédéric Nietzsche et à celle de Frédéric Pajak qui jette

une lumière bien au-delà de leurs deux vies. Sur celle de Luther par exemple,

l’inventeur des camps de concentration de la conscience et des fours crématoires

de la légèreté.

30 août 2003. Les intermittences. Un vieux réalisateur se met en scène comme un vieux réalisateur qui prépare un film sur Proust. Le réalisateur fuit ou se cherche (selon) et trouve à la fin du film et de sa vie la solution de l’énigme : il faut qu’il fasse un film où il parle de son passé, directement. C’est bien ça qu’il vient de faire. L’a-t-il bien fait ? Certainement pour lui. Et pour nous, simples spectateurs ? Sans doute pas. C’est un film pour des gens qui ne s’ennuient pas facilement et que les lieux communs d’une petite culture littéraire et musicale n’effrayent pas. Il n’avait pas besoin du cinéma pour dire ce qu’il a dit ; il aurait pu raconter ses histoires dans le café du coin ou dans un livre. Le mérite de l’honnêteté suffit-il pour justifier les subventions ? D’un certain point de vue oui : montrer se faiblesse sans complaisance et sans un amour excessif de soi n’est pas une chose de tous les jours surtout parmi les gens de cinéma qui, dans la complaisance, vivent. Fabio Carpi est le réalisateur de Les intermittences du cœur, il est né dans les lointaines années vingt.

Un

doute. Et si les lieux communs de Carpi n’étaient pas tellement communs pour

des jeunes amateurs de cinéma auxquels Les intermittences du cœur

pourraient donner la piqûre de la littérature ? Sans doute que les lieux

communs sont moins partagés qu’on ne le pense : même les plus éculés ne

sont jamais éculés qu’aux coudes, aux genoux ou aux talons.

31 août 2003. Léviathan. Je ne savais pas que le Léviathan était un monstre marin, un gros poisson que les justes se partageront le jour de l’arrivée du Messie. Maintenant, quand j’entendrai parler de Hobbes, je ne pourrai pas ne pas penser à multitude de ceux qui s’empiffreront de la chair du monstre du pouvoir, le jour… le jour… Quel jour ?

Quel

jour, si le Messie est déjà passé ?